「後輩からあだ名で呼ばれるのは嫌だ」「先輩にあだ名で呼んでもらいたい」といった悩みを抱えていませんか?

この記事では、先輩のあだ名に関する様々な問題について、具体的な解決策を紹介します。より良い関係性を築くためのコツを学んでいきましょう。

- 先輩をあだ名で呼ぶのは失礼?

- 先輩をあだ名で呼んでいい条件

- 後輩のあだ名を辞めさせる方法

- 先輩のあだ名を辞めさせる方法

- 先輩にあだ名で呼ばれる方法

先輩をあだ名で呼ぶのは失礼?

先輩をあだ名で呼ぶのは基本的に失礼にあたります。ただし、状況や関係性によって変わることもあるため、あだ名がOKな条件を理解しておきましょう。

職場の先輩

職場において、先輩をあだ名で呼ぶ行為は基本的にNGです。

ビジネスの場では役職が決まっていて、上下関係も明確にあります。敬意を示すことが重要なため、あだ名ではなく苗字の敬称(〇〇さん)が基本です。

会社によっては、「〇〇部長」「〇〇課長」などの役職名で呼ぶ場合もあります。

先輩は経験や知識において後輩よりも上の立場です。お互いの関係性を表すために、名前の呼び方を人によって変えています。

あだ名で呼ぶことは、相手との距離感を勝手に縮めてしまうため、相手が不快に感じる可能性が高いです。特に新入社員や転職者など、職場の人間関係をまだ把握しきれていない段階では、あだ名を使わないほうが安全です。

お客様や取引先の前であだ名で呼んでしまうと、会社全体の信頼性にも関わってきます。外部の人から見て、「この会社は礼儀がなっていない」と判断される恐れがあるわけです。

学校の先輩

学校においては、職場よりもあだ名を使っていることが多いです。しかし、先輩後輩の関係性は職場と同様にあります。

部活動では先輩を敬うのが基本であり、あだ名で呼ぶことは許されない場合がほとんどです。「〇〇部長」「〇〇主将」などの役職名を使うこともあります。

特に体育会系の部活では、先輩に対する敬語や敬称を厳しく求められることが多いです。

一方で、文化系のサークルや親しみやすい雰囲気のコミュニティでは、先輩からの許可があればあだ名を認められることもあります。ただし、例外のケースと考えておいた方が安全です。

先輩をあだ名で呼んでもいい条件

先輩をあだ名で呼んでもいい場合もありますが、最も重要なのは、相手から許可を得ていることです。

「あだ名で呼んでもらって構わない」と先輩自身が言っている場合のみ、あだ名を使用しましょう。

長い付き合いがあって、絶対の信頼関係が築かれていることも条件の一つです。ただし、何年も一緒に働いていても、その時の状況や場面によって使い分ける必要があります。

お客様や上司がいる前では、どんなに親しい関係でも敬称を使うのがマナーです。プライベートでのみあだ名を使うという、線引きができているかが重要になります。

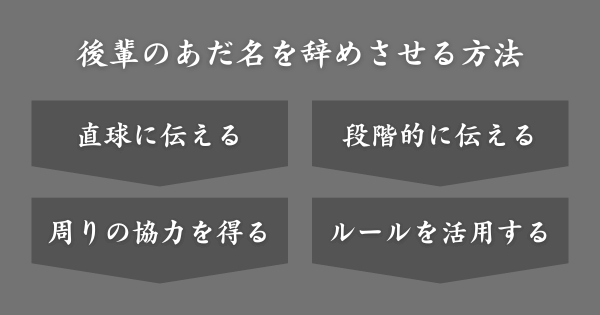

後輩からのあだ名を辞めさせる対処法

後輩からあだ名で呼ばれるのを辞めさせるには、直接的かつ丁寧に伝えることが最もおすすめです。放置していても状況は改善しないため、早めに対処しましょう。

直球に伝える

後輩にあだ名をやめてもらう最も有効な方法は、直接本人に伝えることです。ただし、伝え方にはコツがあります。

まず、感情的にならず、冷静な口調で話すことが大切です。「あだ名で呼ばれるのは嫌だから、〇〇さんって呼んでもらえる?」のように、具体的にお願いしましょう。

理由も併せて説明すると、より理解してもらいやすくなります。「他のみんなも〇〇さんって呼んでいるから」「他のお客さんもいるから」など、個人的な感情ではなく、客観的な理由を示してください。

伝えるタイミングも重要なポイントになります。他の人がいない場面で話すのがおすすめです。後輩のメンツを潰さないよう配慮することで、受け入れてもらいやすくなります。

段階的に伝える

いきなり強く注意するのではなく、段階的に伝えていく方法もおすすめです。

第一段階では、軽く「さん付けで呼んでもらえる?」程度の軽いお願いから始めてみてください。後輩が意識していなかった場合、軽い指摘だけで改善されることも多いです。

第二段階では、もう少し具体的に説明します。「職場ではさん付けがルールだから、協力してもらえる?」のように、マナーの観点から説明しましょう。

第三段階では、よりはっきり意思表示をします。「あだ名で呼ばれたくないから、さん付けしてほしい」と、はっきりと伝えてください。

段階的にアプローチすることで、後輩にも考えて行動を変える時間があるため、今の関係性を壊さずに問題を解決できます。

周りの協力を得る

直接言いにくい場合は、周りの人に協力してもらうことも効果的な方法です。

信頼できる同僚に相談し、普段の会話で話題に出してもらいましょう。「職場の先輩にはさん付けするのが当たり前だよね」のように、間接的に伝えてもらえます。

上司に相談するのも、選択肢の一つです。特に新人研修やマナー研修の一環として、職場全体のルールを再確認してもらえる可能性があります。

先輩や同期からアドバイスをもらうことで、より解決につながる方法を見つけられるかもしれません。経験豊富な人からの意見は、問題解決への大きな手助けになります。

ルールを活用する

多くの職場では、呼び方に関して決められたルールや慣習があるため、後輩に伝えてみましょう。

会社の就業規則や新人研修資料に、職場でのマナーや呼び方について記載されている場合があります。

「会社のルールではさん付けが義務になっているから」と客観的な根拠を示すことで、個人的な意見ではないことを伝えられます。

業界の慣習や一般的なビジネスマナーを根拠にすることもおすすめです。「ビジネスの場では敬称が一般的」などの説明により、社会人としての常識であることを理解してもらえます。

お客様対応の観点からも説明してみてください。「お客さんの前でも統一した呼び方をしたい」という理由なら、後輩も納得しやすいはずです。

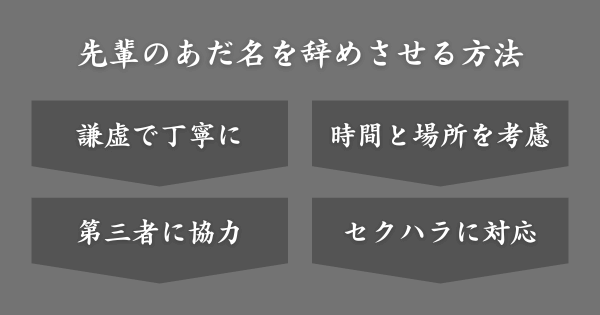

先輩からのあだ名を辞めさせる対処法

先輩からあだ名で呼ばれることを辞めさせるには、より慎重で丁寧なアプローチが必要です。立場の違いを考慮した上で、相手のメンツを潰さないことが大切になります。

謙虚で丁寧に伝える

先輩に対しては、後輩への対応よりも慎重な言葉選びが必要です。直接的すぎる表現は避け、謙虚な姿勢で相談することが大切になります。

「すみませんが、職場では名前で呼んでいただけるとうれしいです」など、丁寧に伝えましょう。お願いする形であれば、相手のプライドを傷つけずに済みます。

「後輩ができたときの手本にしたいので」「お客様の前でも統一した呼び方にしたいので」など、ポジティブな理由を添えると、より納得してもらいやすいです。

また、感謝の気持ちも忘れずに伝えましょう。「普段からお世話になっているのに、こんなお願いをしてすみません」などの配慮があると、先輩も受け入れやすくなります。

タイミングと場所を選ぶ

先輩に話しかけるタイミングと場所は、あだ名呼びをやめてもらえるかどうかが決まる重要な要素です。

他の人がいる前で伝えるのは絶対に避けてください。先輩のメンツを潰すことになり、今の関係性が悪化する可能性があります。

休憩時間や業務終了後など、リラックスした雰囲気で話すのがおすすめです。仕事中の緊張している時間ではなく、余裕があるときに話すことで、冷静に聞いてもらえます。

会議室や静かな場所を選び、落ち着いて話せる環境を作ることも大切です。周りの騒音や中断される心配がない場所で話し合いましょう。

相手の機嫌を確認しておくことが重要です。忙しそうなときやイライラしているときは避けて、適切なタイミングを見計らってください。

第三者に協力してもらう

先輩に直接言いにくい場合は、信頼できる第三者に協力をお願いすることも有効な方法です。

共通の上司や先輩に相談し、自然な形で話題に出してもらいましょう。「最近は後輩にもさん付けする職場が多いみたいですね」など、間接的に伝えてもらえます。

同期や他の先輩に状況を説明して、アドバイスをもらうことも試してみてください。経験豊富な人からの言葉は、問題解決につながることもよくあります。

最終的には、人事部やコンプライアンス担当者に相談することも、選択肢の一つとして考えておきましょう。特に、誰が聞いても不適切なあだ名の場合は、早めに対応してもらう必要があります。

セクハラに対応しておく

セクハラやパワハラに該当するあだ名の場合は、組織的な対応が必要です。外見や性的な意味を含むものなど、不適切な内容の場合は、個人で解決しようとせず、必ず学校や会社に相談してください。

まず、具体的な状況を記録に残しておきましょう。いつ、どこで、どのようなあだ名で呼ばれたかを詳細に記録することで、相談時の説明がしやすくなります。

コンプライアンス窓口や労働組合など、適切な相談先に状況を報告し、組織として対応してもらうことが重要です。一人で抱え込まずに、周りからのサポートを求めましょう。

証拠となるメールやデータがある場合は、削除せずに保存しておいてください。第三者の証言も重要な証拠となるため、同じ状況にいた同僚がいれば、協力をお願いしましょう。

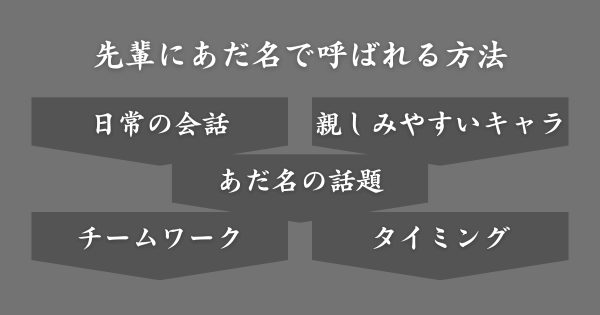

先輩にあだ名で呼ばれるための方法

先輩にあだ名で呼んでもらうには、大前提として信頼関係を築くことが重要です。無理やりお願いするのではなく、日頃のやり取りを通じて親しみやすさをアピールしていきましょう。

ここでは、先輩との距離を縮めて、あだ名で呼んでもらうための具体的な方法を紹介します。

日常の会話を増やす

先輩にあだ名で呼んでもらうためには、まず普段の会話を増やすことから始めましょう。

挨拶を積極的に行い、業務以外の話題も自然に振ってみてください。「おはようございます」という挨拶だけではなく、「昨日のドラマ見ましたか?」などの軽い話題を添えます。

先輩の趣味や興味のある分野について質問してみるのも良いです。共通の話題が見つかれば、自然と会話が弾み、距離感が縮まっていきます。

ただし、プライベートに踏み込みすぎないよう注意してください。相手のペースに合わせて、徐々に関係性を深めていくことが重要になります。

親しみやすいキャラを演じる

あだ名で呼んでもらいやすくするためには、親しみやすい人柄をアピールすることが大切です。

笑顔を心がけ、明るい表情で接するよう意識してみてください。堅すぎないけど礼儀は守る、というバランスを保ちながら、気さくな雰囲気を作りましょう。

もし可能であれば、笑いを交えた会話をすることもおすすめです。真面目すぎる印象よりも、親しみやすい一面を見せることで、先輩も気軽に話しかけやすくなります。

自分から積極的に先輩の手伝いを申し出るような行動を取るだけでも好印象です。

あだ名の話題を出す

あからさまに「あだ名で呼んでほしい」とお願いするのではなく、自然な流れであだ名の話題を持ち出してみましょう。

「学生時代はどんなあだ名で呼ばれていましたか?」などの質問から始めるのも良いです。お互いのあだ名について話すことで、自分もあだ名で呼ばれたいという気持ちを間接的に伝えられます。

他の人があだ名で呼び合っているエピソードを話題にするのもおすすめです。「〇〇部の人たちはみんなあだ名で呼び合っているそうですよ」など、話を振ってみてください。

自分のあだ名について、軽く触れてみるのも一つの方法です。「昔は〇〇って呼ばれていたんです」と過去のあだ名を話すことで、先輩も呼んでくれるようになるかもしれません。

チームワークを大切にする

先輩との信頼関係を築くためには、チームの一員としての責任を果たすことが欠かせません。

業務においては積極的に協力し、先輩のサポートを心がけてください。困っているときに助ける姿勢を見せることで、先輩からの信頼を得られます。

グループでの食事会や飲み会などの機会があれば、積極的に参加することも大切です。職場以外での交流を通じて、より深い関係性を築くことができます。

他のメンバーとも仲の良い関係を保ち、チーム全体の雰囲気を良くすることで、先輩からも好印象を持ってもらえるはずです。

タイミングを見極める

先輩からあだ名で呼んでもらうためには、適切なタイミングを見極めることが重要です。

関係性がまだ浅い段階で「あだ名で呼んでほしい」と無理にお願いするのは、逆効果になる可能性があります。ある程度の信頼関係ができてから、自然な流れで話題に出すのが良いです。

先輩がリラックスしているときや、楽しい雰囲気の中で話を切り出しましょう。忙しいときや緊張している場面では避けるべきです。

職場の雰囲気も考慮する必要があります。堅い職場ではあだ名呼びが難しいこともあるため、社内の状況をよく観察してから行動しましょう。

【まとめ】先輩のあだ名

先輩とあだ名について、失礼にあたる基準から具体的な対処法、信頼関係を築く方法まで詳しく解説しました。

最も重要なポイントは、相手の気持ちを尊重することです。職場では基本的に敬称を使い、あだ名を辞めさせたい場合は丁寧で段階的に進めましょう。

一方で、先輩からあだ名で呼ばれたい場合は、普段の会話を通じて信頼関係を深めることが大切です。

どのような状況でも、相手との良い関係性を維持することを最優先に考えてください。この記事を参考に、あなたの仕事や学校生活がより円滑になることを願っています。