織田信長といえば、冷酷な武将というイメージが強いですが、「ハゲネズミ」「奇妙丸」などの面白いあだ名を付けることでも有名です。

今回は歴史の教科書では知ることのできない、信長の意外で人間味あふれる素顔を覗いてみます。

- 織田信長に付けられたあだ名

- 織田信長が家来に付けたあだ名

- 織田信長が子供に付けたあだ名

- 織田信長の海外での呼ばれ方

- 織田信長の有名な逸話

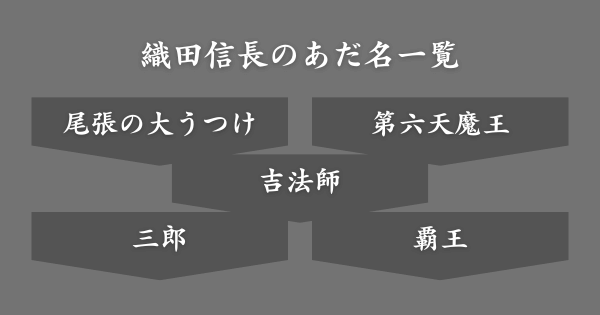

織田信長に付けられたあだ名一覧

織田信長は破天荒な生き様から、数多くのあだ名で呼ばれていました。若い頃の奇抜な行動から生まれたものや、自ら名乗った恐ろしい異名まで呼び方が多いため、いくつか紹介します。

尾張の大うつけ

織田信長の最も有名なあだ名が「尾張の大うつけ」です。「うつけ」とは愚か者という意味で、現代でいう「めっちゃバカ」「かなりの変人」のようなニュアンスです。

若い頃の信長は、奇抜な服装と行動で周りの者を驚かせていました。武家の跡取りとして上品に振る舞うべき立場にありながら、袖をちぎった浴衣に荒縄を巻き、腰に瓢箪をいくつもぶら下げるという、奇妙な格好をしていたのです。

髪型も茶筅のような変わった髷を結い、真っ赤な大太刀を差していました。さらに、家臣と肩を組みながら柿をかじって街を練り歩く姿は、当時の武家からは考えられない破天荒ぶりでした。

しかし後の信長の活躍を見ると、頭脳明晰で優れた戦略家だったことは明らかです。もしかすると「大うつけ」は、敵対勢力を油断させるための演技だった可能性もあります。

父の織田信秀が亡くなった際の葬儀でも、信長は抹香を仏前に投げつけるという行動を取りました。これも「愚か者」という印象を植え付ける縁起だったのかもしれません。

第六天魔王

「第六天魔王」は織田信長が自ら名乗った異名です。このあだ名から、信長の反仏教的な姿勢と強い自己主張が表れています。

第六天魔王とは、仏教において修行者の悟りを妨げる最強の悪魔の王を指します。欲界の最上位にいるとされ、人々を欲望に溺れさせて仏道から遠ざける存在です。

「第六天魔王」が生まれたきっかけは、1571年の比叡山焼き討ち後の出来事でした。多くの僧侶や民衆を焼き払った信長の行為に対し、仏教に篤い信仰を持つ武田信玄が強く批判する手紙を送りました。

信玄は「天台座主沙門信玄」と署名し、仏の道を歩む者の代表として信長を非難したのに対して、信長は「第六天魔王信長」と返信し、あえて悪魔の王として対峙する姿勢を示したのです。

署名は単なる挑発ではなく、宗教権威に対する信長の反骨精神を表しています。当時の日本では仏教勢力が強大な政治的力を持っていたため、信長は真っ向から対立する姿勢を示しました。

吉法師

「吉法師」は織田信長の幼名です。戦国時代では、元服前の男子に幼名を付ける習慣がありました。

「吉法師」という名前は縁起が良く、「吉」は幸運を、「法師」は仏法に関わることを意味しています。父の織田信秀が息子の健やかな成長と幸福を願って名付けました。

当時の武家では、先祖から受け継がれてきた名前や、縁起の良いものが幼名として使われることが多く、「吉法師」も一般的な幼名です。

普通の幼名の信長が、成長するにつれて「大うつけ」と呼ばれるほど、型破りな人物になったのは興味深いと言えます。

三郎

「三郎」は織田信長の仮名です。戦国時代の武家では、兄弟の出生順に応じて「〇郎」という名前を付ける風習がありました。

長男は「太郎」、次男は「次郎」、三男は「三郎」のように、生まれた順番がそのまま名前に反映されます。信長は織田家の三男として生まれたため、「三郎」という仮名で呼ばれていたわけです。

仮名は信長が正式に「信長」と名乗る前の若い時期に使われていました。元服後も仮名と正式名が併用されることは多く、「織田三郎信長」として記録に残っていることもあります。

覇王

天下統一を目前にした信長は「覇王」という異名でも呼ばれていました。信長の圧倒的な武力と政治力を表現した、尊敬と畏怖を込めた呼び名です。

「覇王」という言葉は中国の歴史に由来し、秦の始皇帝や楚の項羽などの英雄的な支配者を指す言葉として使われていました。信長も日本統一を目指す強力な指導者として「覇王」と称されたわけです。

しかし、信長は本能寺の変で倒れることになり、天下統一という夢は果たせませんでした。「覇王」という異名は、信長の偉大さと同時に、無念も表現しているといえます。

天下布武の人

「天下布武」の印章を使用したことから、信長は「天下布武の人」とも呼ばれています。

「天下布武」とは「武力で天下を統一する」という意味です。信長は1567年頃から、「天下布武」という四文字を刻んだ印鑑を公式文書に使い始めました。

当時の戦国大名で、天下統一の意志をここまで明確に示した人物はいません。印章一つで自らの野望を宣言した信長の姿勢が、「天下布武」という異名に込められています。

戦国の風雲児

ドラマや小説では、信長に対して「戦国の風雲児」という表現もよく使われます。時代を大きく動かした人物という意味を込めた異名です。

桶狭間の戦いで今川義元を破った奇跡的な勝利から、信長の快進撃は始まりました。室町幕府を滅ぼし、全国統一目前まで駆け上がった姿は、まさに風雲児と呼ぶにふさわしいです。

尾張の虎

若い頃の信長は「尾張の虎」とも呼ばれていました。獰猛で恐れ知らずな性格を表した異名です。

父の織田信秀が「尾張の虎」と呼ばれていた説もあり、親子で同じ異名を持っていた可能性があります。いずれにせよ、織田家の武威を象徴する呼び名といえます。

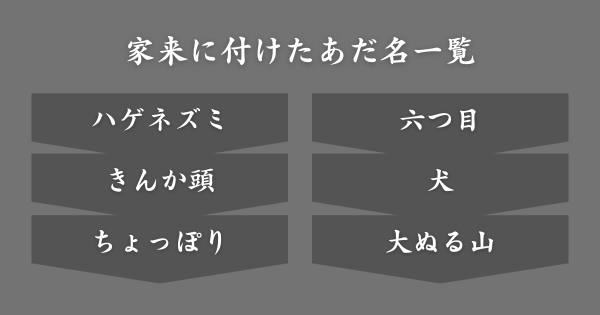

織田信長が家来に付けたあだ名一覧

織田信長は家臣たちに変なあだ名を付けることで有名でした。皮肉を込めたものや見た目の特徴を表したものまで、信長がネーミングしたあだ名をいくつか紹介します。

ハゲネズミ(豊臣秀吉)

織田信長が豊臣秀吉に付けた有名なあだ名が「ハゲネズミ」です。秀吉の正室ねねが信長に送った手紙とその返事に、あだ名の記録が残っています。

秀吉の浮気癖に悩んだねねが、上司である信長に夫の行状について愚痴を書いた手紙を送りました。信長の返事で、「あなたほどの女性を二度とあの禿鼠は見つけることができない」と書いてあったのです。

「ハゲネズミ」は秀吉のヒゲの薄さがネズミのヒゲみたいだったことや、ネズミのようなすばしこい性格を表したものと考えられています。

六つ目(豊臣秀吉)

豊臣秀吉には「六つ目」というあだ名もありました。前田利家の回想録『国祖遺言』に記録されていて、秀吉が生まれつき右手の指を6本持っていたことに由来します。

身体の特徴をあだ名にするのは、現代ではかなりデリケートな問題ですが、戦国時代では一般的なことでした。秀吉は成人しても6本指を隠すことなく、むしろ自分の個性として受け入れていたようです。

信長が秀吉を「六つ目」と呼んでいたのは、からかいではなく、秀吉の特徴を覚えていることの表れでもありました。主君が家臣の特徴まで把握しているのは、ある意味で親密さを表していると言えます。

サル(豊臣秀吉)

豊臣秀吉のあだ名として有名な「サル」ですが、実は信長が秀吉を「サル」と呼んだ史料は現時点で見つかっていません。

「サル」は『太閤記』などの後世の軍記物語や小説で広まったもので、フィクションの可能性が高いです。

実際の信長と秀吉の関係は、「ハゲネズミ」や「六つ目」などの辛辣なあだ名で呼ばれていたことのみ、史料で明らかになっています。

きんか頭(明智光秀)

織田信長が明智光秀に付けた「きんか頭」というあだ名は、光秀の外見を表したものです。しかし、複数の解釈があり、外見以上の意味が込められていた可能性もあります。

最も一般的な説は「光秀の禿げ頭が果実の金柑のようにツルツル光っていたから」というものです。また、光秀の頭の形が縦長でいびつだったため、形の不揃いな金柑に似ていたという説もあります。

面白いのは、「きんか頭」が信長の巧妙な漢字遊びだったという説です。光秀の「光」の下部分(儿)と、「秀」の上部分(禾)を組み合わせると、「禿」という漢字になります。

つまり、信長は光秀の名前そのものから「禿げ」を連想し、それを「きんか頭」というあだ名で表現したというわけです。

光秀は「きんか頭」というあだ名を非常に嫌っていました。ある時、信長は光秀を「このきんか頭が」と言いながら頭をはたき、槍で追いかけ回したという記録が残っています。

屈辱的な扱いが、本能寺の変を起こす動機の一つになったという説もあります。光秀のような誇り高い武将にとって、主君からからかわれることは耐え難い屈辱だったのかもしれません。

ただし、信長本人に悪意があったかは疑問で、単なるスキンシップのつもりだった可能性もあります。

犬(前田利家)

前田利家は信長から「犬」というあだ名で呼ばれていました。利家の幼名は「犬千代」で、幼名を短くして「犬」と呼んでいたわけです。

戦国時代では子どもの健やかな成長を願って動物の名前を幼名に使うことが多く、「犬千代」も一般的な幼名の一つでした。

面白いのは、前田利家が身長180cm以上で、当時は巨人的な武将だったことです。槍の名手として知られ、「槍の又左」という異名も持っていた利家を「犬」と呼ぶのは、まさに信長らしいと言えます。

さらに面白いのは、利家が「犬」のように忠実な家臣ではなかったことです。若い頃の利家は血気盛んで、信長と大喧嘩をして織田家を飛び出したこともありました。

しかし、最終的には信長のもとに戻り、赤母衣衆の筆頭にまでなりました。赤母衣衆とは、信長の親衛隊のような精鋭部隊で、利家がいかに信頼されていたかがわかります。

ちょっぽり(平野甚右衛門)

織田信長が平野甚右衛門に付けた有名なあだ名が「ちょっぽり」です。「チビ」という意味で、甚右衛門の小柄な体格を表したものです。

武芸に優れた者だけが入れる信長の親衛隊『馬廻衆』に、甚右衛門も選ばれていました。その中でも甚右衛門はひときわ小さかったため、「ちょっぽり」というあだ名が付けられたわけです。

津島小法師(平野甚右衛門)

甚右衛門の出身地である津島(現在の愛知県津島市)と小柄な体格を組み合わせて、「津島小法師」とも呼ばれていました。「小法師」は「小さな僧侶」という意味です。

あだ名は体格をからかったものでしたが、甚右衛門の実力は馬廻衆の中でも群を抜いていました。前田利家や佐々成政よりも強かったといわれるほどの武芸の達人だったようです。

信長軍で一番強かった男のあだ名が「チビ」というのは、いかにも信長らしいと言えます。外見と実力のギャップを楽しんでいたのかもしれません。

大ぬる山(佐久間信盛)

織田家の重臣だった佐久間信盛には「大ぬる山」というあだ名が付けられました。信長の容赦ない評価基準が表れています。

佐久間信盛は元々「退き佐久間」というあだ名で呼ばれていました。信盛が退却戦を得意としていたことに由来する、むしろ名誉あるあだ名です。

戦国時代において、退却戦は攻撃以上に高度な戦術が要求されます。信盛は退却戦で優れた能力を発揮し、織田軍の重要な戦力として活躍していました。

しかし、1573年の朝倉攻めで、信盛は重大な失態を犯してしまいます。

信長から「敵は必ず退却するから、その機を逃さず追撃せよ」という指示を受けていたにもかかわらず、敵の退却に気づかず攻撃のチャンスを逃したのです。

この失敗後、信長は戦場の地名「大緩山」から「大ぬる山」というあだ名を信盛に付けました。「ぬる」は「なまけ者」「のろま」という意味です。

鳥なき島のコウモリ(長宗我部元親)

四国の戦国大名であった長宗我部元親に対して、信長は「鳥なき島のコウモリ」というあだ名を付けました。

「鳥なき島のコウモリ」とは、「鳥のいない島では飛べるというだけでコウモリがいばっている」という意味です。今でいう「井の中の蛙」と同じで、狭い世界で威張っている小物を皮肉る言葉です。

信長が「鳥なき島のコウモリ」というあだ名を付けた背景には、四国と本州の戦力差に対する冷静な分析があります。

当時の四国には、織田信長のような強大な勢力がなく、統一しやすい環境でした。信長から見れば、元親は「強敵のいない土地で活躍している地方の武将」に過ぎず、実力を過小評価していたといえます。

しかし、実際の長宗我部元親は、「鬼若子」「土佐の出来人」と呼ばれた優秀な戦国大名です。幼い頃は大人しかったものの、成長すると見事な統率力で四国統一を成し遂げました。

また、四国進出を目論んでいた信長の政治的思惑も含まれていた可能性もあります。元親を「大したことない」と言うことで、四国攻略の正当性をアピールする狙いがあったのかもしれません。

織田信長が子どもに付けたあだ名一覧

織田信長は自分の子どもに一人ひとり将来への期待を込めて、独特な幼名を付けていました。戦国武将としてのイメージとは異なる、父親としての温かい一面が表れています。

| 兄弟 | 名前 | 幼名 | 由来 |

| 長男 | 織田信忠 | 奇妙丸(きみょうまる) | 「奇妙」は当時「珍しくて美しい」という良い意味で使われ、信長が長男への期待を込めて付けた愛情あふれるあだ名 |

| 次男 | 織田信雄 | 茶筅丸(ちゃせんまる) | 茶筅は茶道で使用する道具で、信長が茶の湯文化に関心を持ち、息子に文化的素養を身に付けてほしいという願いを込めた |

| 三男 | 織田信孝 | 三七郎(さんしちろう) | 「三」は三男を表し、「七」には特別な意味があったとされ、信長が数字にも縁起や意味を見出していた |

| 四男 | 織田信秀 | 坊丸(ぼうまる) | 「坊」は僧侶を表す言葉で、信長が息子の将来について様々な可能性を考えていたことを示す |

| 五男 | 織田勝長 | 人(じん) | シンプルで力強い一文字のあだ名で、人として立派に成長してほしいという信長の願いが込められている |

| 六男 | 織田信秀 | 大洞(おおほら) | 地名由来とされ、領地や所領に関連した意味が込められたとされる |

| 七男 | 織田信高 | 小洞(こほら) | 六男の「大洞」に対して「小洞」と名付けられ、兄弟の関連性を表している |

| 八男 | 織田信吉 | 酌(しゃく) | 酒を注ぐ行為を表し、人をもてなす心や礼儀作法を重視した信長らしいあだ名 |

| 九男 | 織田信貞 | 小介(こすけ) | 「介」は官職名に使われる文字で、将来の出世や地位への期待が込められている |

| 十男 | 織田信好 | 良好(りょうこう) | 「良い」「好い」という意味を重ねた縁起の良いあだ名で、末っ子への愛情が表れている |

| 養子 | 織田秀勝 | 於次丸(おつぎまる) | 家督を継ぐ者という意味が込められ、血のつながりがない子どもにも愛情を注いだ信長の人間味を表す |

長女には「五徳」という名前が付けられました。五徳とは、鍋を置く三脚付きの調理用具のことで、生まれた時にたまたま目についたから名付けたという説があります。

また、同母兄である「奇妙丸」「茶筅丸」と3人で五徳の足のように支え合ってほしいという願いを込めたという解釈もあります。ただ、調理用具を女の子の名前にするのは珍しいことでした。

織田信長の海外での呼ばれ方

織田信長は戦国時代から海外でも知られていました。当時の宣教師たちが本国に送った報告書には、信長に対する様々な呼び方が記録されています。

都の王

ポルトガル人の宣教師『ルイス・フロイス』は、信長を「都の王」と呼んでいます。

フロイスは1569年に信長と謁見し、詳細な記録を残しました。当時の信長は足利義昭を擁して京都を支配しており、事実上の最高権力者だったのです。

フロイスの記録では「Rei de Miaco(都の王)」という表現が使われています。正式な官位を持たない信長を、実質的な支配者として認識していた証拠といえます。

日本の支配者

イエズス会の報告書では、信長は「日本の支配者」とも記されています。

1580年代には信長の勢力が全国に及び、宣教師たちは信長を日本全体の統治者として認識するようになりました。ヨーロッパの王侯貴族に匹敵する存在として、本国に報告されていたのです。

キリスト教の布教を許可した信長への好意的な評価も、「日本の支配者」という呼び方に影響しています。

Nobunanga

当時の西洋文献では、信長は「Nobunanga」と表記されることがありました。ポルトガル語やラテン語の発音に合わせた綴りです。

フロイスの『日本史』をはじめ、多くの宣教師記録に「Nobunanga」表記で登場します。「信長」という名前が、16世紀のヨーロッパにまで届いていた証拠です。

現在でも海外の歴史書では「Oda Nobunaga」として広く知られており、日本の戦国武将の中で最も有名な人物の一人となっています。

織田信長のあだ名にまつわる有名な逸話

信長のあだ名には、興味深い逸話がいくつも残されています。単なる呼び名ではなく、当時の人間関係や信長の性格を知る手がかりになるものばかりです。

「ハゲネズミ」と書いた手紙の逸話

信長が秀吉を「ハゲネズミ」と呼んだ有名な手紙は、信長の直筆として現存しており、歴史的価値の高い史料となっています。

この手紙は秀吉の正室ねねに宛てたもので、秀吉の浮気に悩むねねを、信長が慰めた内容でした。

手紙の中で信長は「あのハゲネズミにあなたほどの女性は二度と見つけられない」と書いています。秀吉をからかいながらも、ねねを励ます信長の人柄がうかがえる逸話です。

「きんか頭」で光秀を追い回した逸話

信長が明智光秀を「きんか頭」と呼んで追い回したという逸話も有名です。

ある時、信長は宴席で光秀の頭をはたきながら「このきんか頭が」と言い放ちました。さらに槍を持ち出して、光秀を追いかけ回したという記録が残っています。

光秀がこの屈辱的な扱いを恨み、本能寺の変の動機になったとする説もあります。ただし、信長本人は親しみを込めたスキンシップのつもりだった可能性も高いです。

「大うつけ」から天下人への変貌

「大うつけ」と呼ばれた信長が、やがて天下統一に迫る大名になった変貌は、最も劇的な逸話です。

若い頃の信長は、奇抜な服装と破天荒な行動で「尾張の大うつけ」と馬鹿にされていました。父の葬儀で抹香を投げつけた話は特に有名です。

しかし、この「大うつけ」こそが周到な演技だったという見方もあります。敵を油断させる戦略として、わざと愚か者を演じていた可能性があるのです。

桶狭間の戦いで今川義元を破った時、「大うつけ」の評価は一変しました。愚か者のふりをしていた信長が、実は天才的な戦略家だったと、世間は思い知らされたのです。

「第六天魔王」の署名は挑発だった

武田信玄との手紙のやり取りで生まれた「第六天魔王」という異名には、信長の挑発精神が込められています。

比叡山焼き討ちを批判する信玄の手紙に対し、信長はあえて「仏敵」を名乗りました。仏教の守護者を自任する信玄への、強烈な皮肉だったのです。

この署名は単なる売り言葉に買い言葉ではありません。宗教勢力と対立する覚悟を示した、信長の政治的なメッセージでもありました。

当時の仏教勢力は強大な軍事力と経済力を持ち、戦国大名にとって無視できない存在だったのです。信長は「第六天魔王」を名乗ることで、宗教権威に屈しない姿勢を天下に示しました。

「鳥なき島のコウモリ」と言われた元親の逆襲

長宗我部元親を「鳥なき島のコウモリ」と馬鹿にした信長ですが、元親は見事に四国統一を成し遂げました。

信長が本能寺の変で倒れた1582年、元親は四国のほぼ全域を支配下に置いていたのです。「コウモリ」と侮られた武将が、最終的には信長より長く生き延びたわけです。

もっとも、元親の四国統一は信長の死後に完成しました。信長が生きていれば、四国征伐が実行され、歴史は変わっていた可能性もあります。

【まとめ】織田信長が付けられた&付けたあだ名

織田信長は「大うつけ」と呼ばれながらも天下統一に邁進したり、「第六天魔王」を名乗りながらも家臣には愛情深いあだ名を付けたり。

時には「ハゲネズミ」「きんか頭」などの辛辣なあだ名で相手をからかったり、自分の子どもには常識破りの幼名を付けたり。

すべてが信長という魅力的な人物の一面を物語っています。あだ名ひとつとっても、戦国時代の人間関係や信長の卓越した観察眼が表れています。

歴史上の偉人も、私たちと同じように笑い、愛情を示していたのです。今回は親しみやすい信長像を知れたのではないでしょうか。